在RSTP的框架下,网络端口被划分为三种状态:discarding、learning和forwarding。初始状态下,新链路的端口处于discarding状态,此时端口会拒绝所有数据包的传输,以防止潜在的环路问题。经过一段预设的等待时间后,端口状态会转变为learning,此时端口开始学习并记录MAC地址信息,但仍不具备数据包转发功能。只有在RSTP确认该端口不会引发环路后,端口才会进入forwarding状态,正式开始数据包的转发工作。

RSTP的核心改进在于其快速的收敛机制。传统STP在网络拓扑变化时,需要较长时间来完成从旧拓扑到新拓扑的转换,而RSTP通过优化端口状态转换过程,将这一时间缩短至数百毫秒。这不仅提升了网络的整体响应速度,也大幅提高了网络的可靠性。

此外,RSTP引入了Edge Port和Link Type两个重要概念。Edge Port是指那些直接连接到终端设备且不会形成环路的端口,这类端口无需经历复杂的收敛过程,从而进一步加快网络响应速度。Link Type则根据链路的不同特性,分为Point-to-Point、Shared和Boundary三种类型。每种类型在收敛过程中的权值不同,这一机制使得RSTP能够更智能地调整收敛策略,优化网络性能。

在实际应用中,RSTP的这些特性使得它在大型企业网络、数据中心等复杂网络环境中表现出色。无论是面对突发流量还是网络拓扑的动态变化,RSTP都能快速调整,确保网络的稳定运行。对于网络管理员来说,理解和掌握RSTP的工作原理,不仅可以提升网络管理的效率,还能有效预防和解决网络环路问题。

总之,RSTP作为一种高效的网络协议,通过优化端口状态管理、引入新的链路类型识别机制,实现了快速收敛和高度可靠的网络安全保障,为现代网络的稳定运行提供了坚实基础。

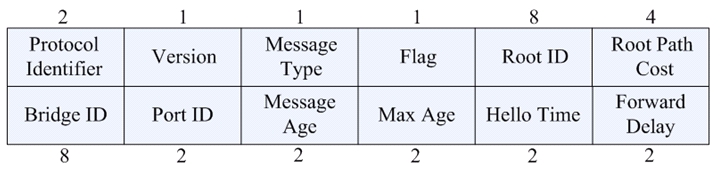

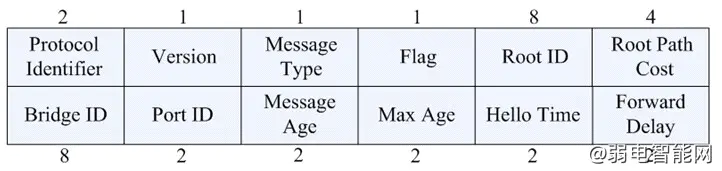

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)是一种快速收敛的链路层协议,用于构建以太网交换机网络中的环路容错机制。相比较于原有Standard Spanning Tree Protocol (STP),RSTP提供更快的收敛时间和更高的可靠性。

1.RSTP简介

RSTP定义了三个端口状态:discarding(丢弃)、learning(学习)和forwarding(转发)。当一条链路刚刚被打开时,其端口状态是discarding,此时该端口会拒绝所有数据包;在限定时间后,RSTP将其端口状态设置为learning,开始学习MAC地址,但仍然不能转发数据包;最终,当RSTP判断该端口没有造成环路时,将其端口状态改变为forwarding,可以正常转发数据包。

2.RSTP的工作原理

RSTP在STP的基础上进行了改进。其中最显著的改进是缩短了网络从一个拓扑到另一个拓扑的转变时间,由于RSTP中端口状态的改变比STP更快,因此RSTP可以在数百毫秒内完成网络拓扑变化的收敛。RSTP还引入了两个新的概念——Edge Port和Link Type。

Edge Port是一个不需要收敛时间的端口,它连接的设备只有一个路径通往根交换机,不会发生环路。Link Type定义了链路类型,包括Point-to-Point(点对点)类型、Shared(共享)类型和Boundary(边界)类型。不同类型的链路在决定缩短收敛时间时,具有不同的权值。